国内優先権制度は、特許制度における重要な仕組みのひとつです。特許制度では、発明はできるだけ早く出願することが求められます。なぜなら、同じ発明であれば「一番早く出願した人」に特許を受ける権利が認められるからです。したがって、研究開発で良いアイデアが出たら、できるだけ早く出願しておくことが鉄則です。

しかし、実際の研究現場ではこうした理想どおりには進みません。たとえば、最初の出願時点ではまだデータが十分に揃っていない、追加の実験や改良を進めたい、といった事情がよくあります。そうしたときに役立つのが国内優先権制度です。

国内優先権制度の概要とは?

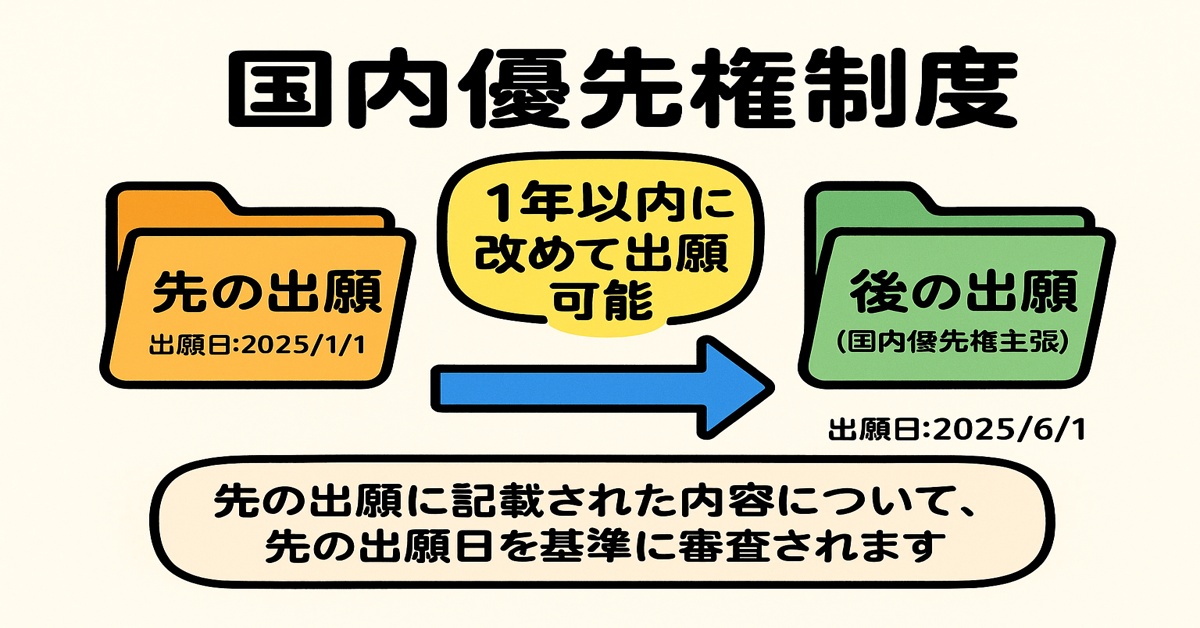

国内優先権制度とは、日本国内で出願した発明をベースにして、その出願日から1年以内にもう一度出願できる仕組みです。願書には先の出願の出願番号を記載し、先の出願の優先権を主張した出願であること明記します。

このとき、最初に出願した発明の内容については、改めて出願した日ではなく「最初の出願日」を基準に新規性や進歩性が判断されます。言い換えると、最初の出願を『仮出願』として使い、その後のデータや改良を反映した『本出願』を行えるのです。

👉 関連記事:新規性喪失の例外制度とは?

国内優先権制度の具体例

例えば、ある化粧品メーカーが新しい成分を発見したとします。

2025年1月1日に、基礎的な配合例をもとに特許出願を行いました。しかしその後、さらに効果を裏付ける補足実験データを得ることができました。

この場合、2025年12月31日までに追加データを含めた出願を行えば、最初の出願に記載されていた内容については2025年1月1日を基準に審査されます。したがって、もし競合他社が2025年5月に似た発明を出願していても、基礎出願が優先されます。

国内優先権制度を利用する利点

国内優先権制度を利用する利点は大きく3つあります。

- 早期出願による権利確保

- 追加データの反映

- 戦略的な柔軟性

👉 関連記事:職務発明規定と従業員のモチベーション

国内優先権制度を使うときの注意点

一方で、国内優先権を使うときにはいくつかの注意点があります。

- 優先権を主張できるのは、最初の出願に記載された内容に限られることです。したがって、基礎出願の段階で「コアとなる発明」を漏らさずに記載しておくことが重要です。追加部分で、先の出願の発明趣旨から外れると判断された場合は後の出願日が基準になります。

- 基礎出願は、優先権を主張した時点で「みなし取り下げ」とされ、原則として存続しません。つまり、二重に特許をとることはできず、後の出願に一本化されることになります。

- 期限は1年以内と非常にシビアです。うっかり期限を過ぎてしまうと、優先権を主張できなくなり、最初の出願日を活かせなくなります。

国内優先権制度とパリ条約優先権の違い

よく似た制度に「パリ条約に基づく優先権」があります。こちらは、日本で出願した発明を外国に出願するときに使う制度です。一方、国内優先権は日本国内の出願同士に適用されます。

👉 関連記事:特許と実用新案の違いとは?

研究開発の進め方によっては、国内優先権、パリ条約に基づく優先権をうまく組み合わせることが戦略上有効になることもあります。

国内優先権制度のまとめ|出願戦略に活用するポイント

国内優先権制度は、研究開発が進む中で「とりあえず出しておく」ことを可能にし、その後に改良やデータ追加を反映できる便利な制度です。ただし、基礎出願の段階で発明の本質をしっかり押さえておくこと、1年という期限を逃さないことが重要です。

企業や研究者にとって、スピード感のある出願と柔軟な対応を両立させるための強力なツールといえるでしょう。

参考リンク(外部サイト)

ミレニア弁理士法人からのご案内

ミレニア弁理士法人では、化学、バイオ、半導体関連の特許出願を主に、機械、電気電子、プログラム関連の特許出願も取り扱っております。

また、先行技術調査、侵害調査、無効化調査など、幅広い知財サービスをご提供しています。

国内優先権制度を含めた出願戦略についてもご相談可能です。

お気軽にお問い合わせください。